“No te harás escultura ni imagen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra”

Ex. 20,4.

Durante mucho tiempo se discutió en el cristianismo, incluso con las armas, sobre la posibilidad de representar a Cristo. Tras el concilio de Nicea del año 787 y el sínodo de Constantinopla de 843, la veneración a imágenes se consolidó, aunque se hicieran distinciones teológicas contundentes entre las diversas formas de culto. Las pasiones iconoclastas revivieron con Savonarola, con la reforma protestante y con la revolución francesa, pero el culto a las imágenes se mantuvo vigoroso especialmente en el ámbito católico y ortodoxo. Los debates suscitados en torno a la Sábana Santa, antes y después de la discutida datación por carbono 14, no son sino una variante del poder atribuido a la imagen relacionada con lo divino en el ámbito cristiano.

Hay, al margen del aspecto religioso, algo muy interesante en esa frase, la prohibición de hacer imagen de lo que hay en la tierra. No es una prohibición que haya pesado mucho pues todo el arte figurativo la contradice, pero hay algo en ella que induce a la reflexión. ¿Debemos intentar representar lo terrenal del mejor modo, científicamente? Tal es la pregunta sugerida, que podemos concretar en dos modos: ¿Es representable a naturaleza? y ¿Es bueno hacerlo?

En principio, la bondad de la representación es pragmática. Quizá el ejemplo más claro sea el proporcionado por ilustraciones anatómicas, curiosamente entroncadas históricamente en el arte figurativo; los hermosos dibujos de Cajal son una muestra del valor de la imagen. El mayor pragmatismo cotidiano de la imagen se manifiesta cuando es diagnóstica; una radiografía, un TAC, una biopsia… revelan o descartan lo que amenaza la propia vida y, desde ese conocimiento, a veces se puede hacer algo, curar incluso.

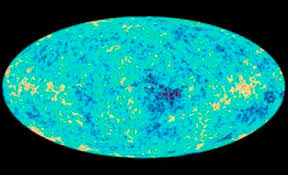

Nuestra visión se limita a una banda muy estrecha del espectro electromagnético, pero la tecnología permite transformar la oscuridad en luz y así es factible vislumbrar tiempos originarios del universo “mirando” el fondo de microondas, contemplar la emisión infrarroja de una galaxia o reconstruir matemáticamente en un modelo el espectro de difracción de rayos X de una molécula. Esa traducción factible a la banda electromagnética visible tienta a la extrapolación modélica. Cualquier estudiante de bachillerato está familiarizado con el modelo del ADN, pero eso no es el ADN; ni siquiera lo es propiamente la imagen de una larga molécula de ADN viral obtenida con un microscopio electrónico ni el patrón de difracción de sus formas cristalizadas.

Nuestra visión se limita a una banda muy estrecha del espectro electromagnético, pero la tecnología permite transformar la oscuridad en luz y así es factible vislumbrar tiempos originarios del universo “mirando” el fondo de microondas, contemplar la emisión infrarroja de una galaxia o reconstruir matemáticamente en un modelo el espectro de difracción de rayos X de una molécula. Esa traducción factible a la banda electromagnética visible tienta a la extrapolación modélica. Cualquier estudiante de bachillerato está familiarizado con el modelo del ADN, pero eso no es el ADN; ni siquiera lo es propiamente la imagen de una larga molécula de ADN viral obtenida con un microscopio electrónico ni el patrón de difracción de sus formas cristalizadas.

La imagen modélica es necesaria de modo instrumental, operativo. El modelo del ADN sugirió que era la molécula informativa esencial, lo que Schrödinger había postulado años antes como cristal aperiódico, pero se precisaron muchos experimentos para confirmar la idea derivada de la imagen.

Si el modelo estructural del ADN vino para quedarse como una representación adecuada de lo que pretende transmitir (la ordenación y relación espacial de los distintos átomos que lo constituyen), otros modelos han tenido que ser retirados o mantenidos sólo como meros instrumentos de enseñanza básica; tal fue el caso del modelo atómico de Bohr, que desapareció para dar paso a la imagen de orbitales.

Si el modelo estructural del ADN vino para quedarse como una representación adecuada de lo que pretende transmitir (la ordenación y relación espacial de los distintos átomos que lo constituyen), otros modelos han tenido que ser retirados o mantenidos sólo como meros instrumentos de enseñanza básica; tal fue el caso del modelo atómico de Bohr, que desapareció para dar paso a la imagen de orbitales.

Cualquier modelo científico, sea una estructura molecular, sea una imagen celular o la representación plástica de un cerebro, tiene el valor de que permite aproximar un sector de lo real a la intuición y eso es así a tal punto que modelos desfasados, como el átomo de Bohr o un dibujo simplificado de una célula, conservan su valor como herramientas educativas a cierto nivel de enseñanza.

Le geometría vendría a ser el máximo refinamiento de la imagen, incluso a expensas de desterrar lo intuitivo, como ocurre en el caso de las geometrías no euclídeas. En ese sentido, la imagen geométrica trata de satisfacer una aproximación ideal a la realidad, llegando incluso para algunos a confundirse platónicamente, junto a la expresión matemática, con lo real mismo.

Podríamos entender el esfuerzo icónico como dirigido a tres fines, el mimético, que comprendería el arte figurativo y la geometría euclídea, el operativo, constituido por los modelos, con afán de investigación pero también pedagógico, y el “realista”, que supondría en último término la eliminación de la imagen misma en aras del formalismo matemático.

El problema reside en confundir la realidad con la imagen construida desde su observación o con la expresión matemática de su legalidad física. Tal confusión fundamenta, de hecho, uno de los aspectos del cientificismo, el que hace de la ciencia creencia. Hay un ejemplo muy llamativo al respecto y tiene que ver con la evolución de lo viviente, en cuyo caso abundan los modelos “secuenciales”, que muestran la evolución como algo progresivo, instalándose muchas veces esa idea del cuadro evolutivo como creencia más allá de la postura religiosa o atea de quienes “ilustran” la evolución, como muy bien expresó Gould. Efectivamente, las imágenes de árboles filogenéticos suelen inducir a ver un progreso cuando en realidad estamos ante una masa de acontecimientos propiamente contingentes y en donde la ley física actúa sólo como determinismo restrictivo.

El problema reside en confundir la realidad con la imagen construida desde su observación o con la expresión matemática de su legalidad física. Tal confusión fundamenta, de hecho, uno de los aspectos del cientificismo, el que hace de la ciencia creencia. Hay un ejemplo muy llamativo al respecto y tiene que ver con la evolución de lo viviente, en cuyo caso abundan los modelos “secuenciales”, que muestran la evolución como algo progresivo, instalándose muchas veces esa idea del cuadro evolutivo como creencia más allá de la postura religiosa o atea de quienes “ilustran” la evolución, como muy bien expresó Gould. Efectivamente, las imágenes de árboles filogenéticos suelen inducir a ver un progreso cuando en realidad estamos ante una masa de acontecimientos propiamente contingentes y en donde la ley física actúa sólo como determinismo restrictivo.

Y es que lo real se oculta como “no imagen”, como inimaginable. La pregunta sobre el qué esencial sigue abierta.